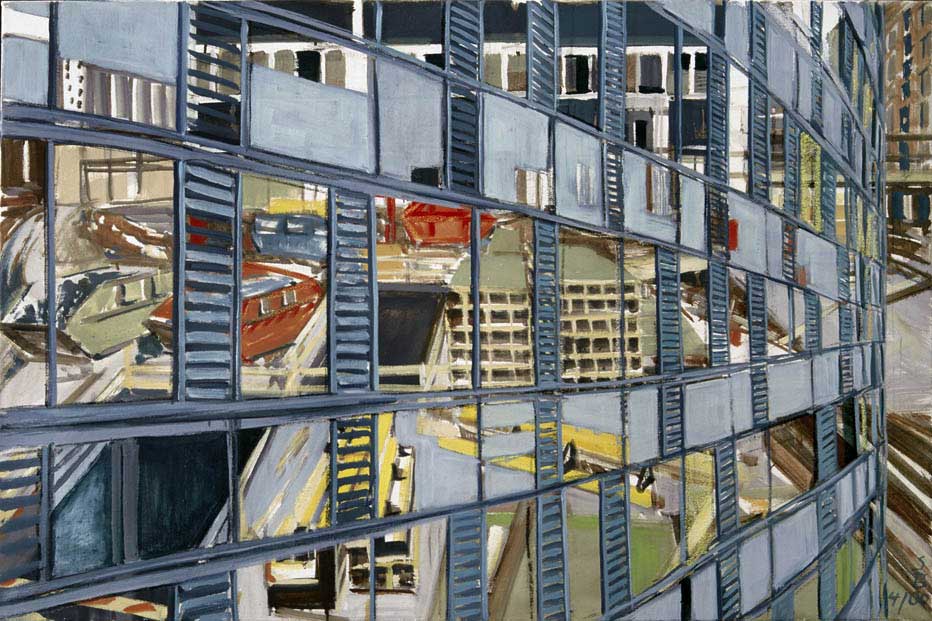

Face – Façade [Ongoing]

Fassadisierung des Stadtraums

(Ausschnitt aus Szenografie einer Großstadt, 2013)

Die Flächigkeit der Fassaden und ihre Wirkung als Stadtbild in den urbanen Raum hinein sind prägende Elemente von Architekturentwürfen. Sicherlich ist sich niemand unter den Architekten der Anwendung der zweidimensionalen Szenografie als solcher bewusst, wenn eine Fassade oder ein Gebäude oder ein Platz geplant wird. Architekten entwerfen einzelne Gebäude, die Schaffung eines Kontextes zum Bestand oder zum Gesamtbild einer Stadt ist sein Teil des Auftrags. Stattdessen lässt er Musterfassaden (Mock Ups) aufbauen, um sich und die Investoren von der Kongruenz des CAD-Entwurfs und der Wirkung seiner Materialien in der Realität zu überzeugen. Das ist ein pragmatischer Vorgang im Sinne von implizitem Wissen um Ästhetik sowie Atmosphären (Böhme 1995: 35f.), mit denen die Architekten konfrontiert sind. Hier lässt sich das Phänomen der Verflachung des Stadtraums durch die Fassadengestaltung demonstrieren. Hätte ein Szenograf den Auftrag, das Gesamtbild zum Beispiel des Schlossplatzes oder des Potsdamer Platzes zu entwerfen, so würde er mit seinem expliziten Wissen (Böhme 1995: 35f.) viel bewusster umgehen. Schließlich kennt ein Szenograf die Effekte und Funktionsweisen von Illusionen und Projektionen, die er bezweckt. Er weiß sie zu entwerfen und umzusetzen und weiß auch um die vielfältigen Einflüsse auf seine gebauten Oberflächen im Bühnenraum.

Weil hier also der gesamtgestalterische Ansatz einer dreidimensionalen Szenografie, die Mise en Espace des Szenografen fehlt, wirkt das Stadtbild wie ein zweidimensionales Bühnenbild und nicht wie eine Rauminszenierung. Im Stadtraum fehlen außerdem die vielfältigen Manipulationsmöglich-keiten des Zuschauerblicks der traditionellen Guckkastenbühne. Im urbanen Raum bleibt der Architekt ohne ein einheitliches Lichtkonzept, ohne ein Portal als offenes Fenster, Finestra Aperta, das den Zuschauer

auf Abstand zum Bild hält und die Unschärfen an den Außenrändern ausgleicht und dabei seinen Blick lenkt.

Der Passant als Konsumflaneur und Tourist bewegt sich in diesem zum Innenraum gewandelten Stadtraum genauso wie in einer geschlossenen Shopping-Mall. Ähnlich erfährt der Autofahrer, dessen Blick von Megaposter zu Megaposter gleitet, die Stadt als eine Aneinanderreihung sich ähnelnder und wiederholender Flächen im Stadtraum. Der französische Architekt und Urbanist Paul Virilio beschreibt 1975 in seiner Schrift Fahren fahren fahren die Entwicklung einer medialen Stadtwahrnehmung, als „illusorischen Ersatz von kinetischen und taktilen Eindrücken der direkten Fortbewegung durch das Vorbeiziehen der Bilder auf dem Bildschirm oder an der Windschutzscheibe des Autos“ (Virilio 2008: 177). In einem Umkehrverhältnis werden in den Innenräumen der Malls und Wellness-Zentren meist Außenräume reproduziert und inszeniert. Der während der städtische Außenraum wird gleichzeitig durch die beschriebene Verflachung enträumlicht und quasi zum Innenraum. Der Schlossplatz oder der Potsdamer Platz, wo sich diese Entwicklungen sehr gut ablesen lassen, werden zu perfekt gestylten Innenstadtinseln, die im noch ungestalteten (Rest-)Stadtraum verankert bleiben. Diese Transformation ist auch eine Folge von Fassadisierung.

Die gebauten Stadtbilder entstehen als Fassadenbauten, denn die Funktion eines Gebäudes und seine Fassade bilden keine Einheit, vielmehr ist die Fassade technisch und thematisch losgelöst vom dahinter liegenden Raumkörper und dessen Nutzung (Venturi 1972). Die funktionsverhüllende Außenhaut der Gebäude, die Fassade, übernimmt als Bekleidung der Architektur (Semper 1860) zunehmend die Hauptrolle in

der szenischen Konstituierung des Stadtraums. Indem sie Oberflächen gestalten, agieren Architekten weit weniger als Raumplaner, sondern werden zu Produzenten von Bildern statt von Räumen. Dabei bedienen sie sich zur Konzeption vom Bild der Stadt (Lynch 1960) und Stadtraum szenografischer Techniken und wenden diese im Realmaßstab Eins-zu-eins auf die Stadt an. Das Bild der Stadt wird in der Folge zunehmend durch Fassaden bestimmt.

„The business of saving the fronts but scooping out the backs of landmark buildings“, definiert der amerikanische Architekturkritiker Paul Goldberger (Goldberger 1985) den Begriff des Fassadismus am Beispiel der damaligen Entwicklungen am Times Square. Geprägt vom Verständnis der Architektur und weniger von den Wertschöpfungsprozessen des Immobilienmarktes beschreibt Jonas Geist die Fassaden als das eigentliche Gesicht der Stadt (Geist 2000).

Im Sprachgebrauch wird als Façadism der Erhalt historischer Fassaden eines Gebäudes bei Umbau oder Komplettentkernung des Bauwerks selbst bezeichnet. „The construction of new buildings behind historic facades, better known as as facade retention or facadism, is a unique phase in the history of architecture.“ (Highfield: IX) Richards unterscheidet zwischen „facadism“ und „facade retention„. „However, I have encountered the argument that a distinction should be drawn between facadism—an approach to new buildings where the main elevation is designed as a component in a larger streetscape, and not necessarily as an expression of the building behind—and facade retention—a philosophy wherein an existing facade is re-used with a new building constructed behind.“ (Richards 1994: 7) In einem aktuellen Artikel betont Schumacher (Schumacher 2010) die wachsende Bedeutung des Fassadismus als eine Erscheinung der Postmoderne.

Böhme, Gernot (1995) Atmosphäre. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Geist, Jonas (1993) Karl Friedrich Schinkel, die Bauakademie, eine Vergegenwärtigung. Frankfurt 1993.

Highfiled, David (1991) The construction of new buildings behind historic façades. New York: Van Nostrand Reinhold.

Lynch, Kevin (2001 [1960])Das Bild der Stadt. Bauwelt Fundamente, Bd.16. Basel: Birkhäuser.

Richard, Jonathan (1994) Facadism. London: Routledge.

Schumacher, Thomas L. (2010) »Façadism« Returns, or the Advent of the »Duck-orated Shed«. In: Journal of Architectural Education, Band 63, Nr 2, März 2010, S. 128-137.

Semper, Gottfried (1879 [1860 Band I]) Das Prinzip der Bekleidung in der Baukunst. In: Der Stil in den Technischen und Tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik.

Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. 2 Bände, München: Bruckmann.

Virilio, Paul (2008 [1975]): Fahrzeug. In Pias, C. et al. (Hg.) Kursbuch Medienkultur. Stuttgart: DVA .

Venturi, Robert (1978 [1966] Komplexität und Widerspruch in der Architektur. Heinrich Klotz (Hg.) Braunschweig: Bauwelt Fundamente, Bd.50.

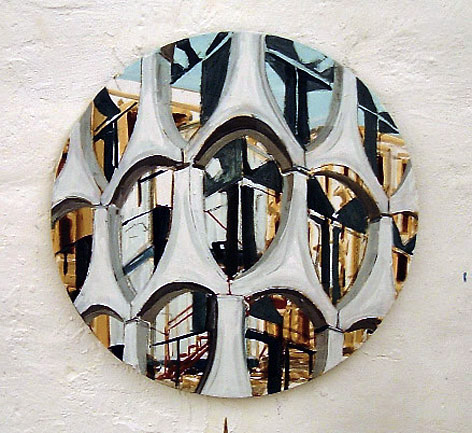

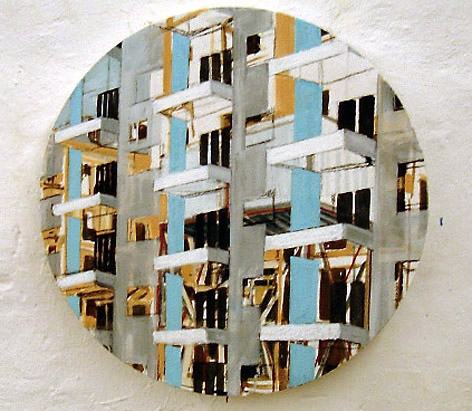

Thematische und tektonische Loslösung der Fassade vom Baukörper

(Ausschnitt aus Szenografien einer Großstadt, 2013)

Die Gestaltung von Fassaden steht „im Zielkonflikt zwischen äußerem Reiz und innerem Wert von Gebäuden.“ (Munker 2004: 9) Dieser Konflikt hat eine lange Tradition. Schon 1860 bezeichnet Gottfried Semper in seinem Text „Prinzip der Bekleidung in der Baukunst“ die Hülle vor der Tektonik als das erste Raum schaffende Element. Als Hülle definiert der zu diesem Zeitpunkt durch sein Wirken in Dresden bereits berühmte Architekt das „Maskieren der Realität in den Künsten, als das ursprünglichste, auf den Begriff Raum fussende, formelle Prinzip in der Baukunst unabhängig von der Konstruktion«.

Der ursprünglichste vertikal räumliche Abschluss, den die Menschen erfanden, sei der Pferch, ein aus Zweigen geflochtener Zaun. Dabei erschließt sich die Verbindung vom Flechten zum Weben und damit zu textilen Geweben aus Fasern und Fäden mit Ornamenten. Gewebe waren die ersten Mittel „das home, das Innenleben, von dem Außenleben zu trennen und als formale Gestaltung der Raumesidee, sicher der noch so einfache konstruierten Wand aus Stein oder irgendeinem anderen Stoffe vorrangig.“ (Semper 1879 [1860]: 214) Später dann verhüllen die Teppiche und Gewebe die „struktiven Teile«, die meist nur gezimmerte Unterkonstruktionen waren. „So entstand der so charakteristische Theaterbaustil noch zu geschichtlichen Zeiten aus dem bretternen aber reich geschmückten und bekleideten Schaugerüst“ (Semper 1879 [1860]: 216).

Dieser Definition und Positionierung entsprechend agierte der Historismus im 19. Jahrhundert nicht nur in Wien, seiner damaligen Wirkungsstätte, im Sinne Sempers Diktum einer reich geschmückten, ornamentalen Hülle vor einer einfachen Konstruktion, bis die Moderne mit Beginn des 20. Jahrhunderts das „Ornament als Verbrechen“ (Loos 1908) erkannte und das Primat des Bauhauses von Form und Funktion regierte.

Erst die Postmoderne nimmt diesen Gedanken wieder auf, sodass Robert Venturi, ein Befürworter und Protagonist des postmodernen Bauens, 1972 in Learning from Las Vegas beschreibt, dass Gebäudefunktion und Fassade keine Einheit mehr darstellen. Die thematische und technische Loslösung der Fassade vom dahinter liegenden Raumkörper führt Venturi folgend aus: „Where systems of space and structure are directly at the service of program and ornament is applied indepently of them. This we call the decorated shed“ (Venturi et al. 1972: 87). Dieser ›dekorierte Schuppen‹ ist in das Alltagsvokabular unter Raumplanern eingegangen. Tektonische Aufgaben und technische Aspekte in ihrer Verbindung zum Baukörper haben sich seitdem stark verändert. Mit der technischen Loslösung der von der Funktion des Gebäudes ist auch eine zunehmende Trennung der Thematik und der Inhalte einhergegangen.

Der britische Architekturkritiker Kenneth Frampton, einer der geistigen Wegbereiter der Postmoderne, macht geradezu einen Hauptaspekt des postmodernen Bauens im Fehlen des tektonischen Bezuges zwischen Fassade und Gebäude aus. Als Konsequenz sei eine Reduzierung der gebauten Umgebung auf eine Aneinanderreihung „schlecht zusammenpassender szenographischer Episoden“ festzustellen (Frampton 1995: 272). Die „theatralen Effekte«, die in diesem Zusammenhang von Frampton

erwähnt werden, sind Stilmittel der Postmoderne. Ein Begriff, der von Charles Jencks 1976 erstmalig geprägt wurde. Jencks definiert postmoderne Architektur wie folgt:

„Multivalent architecture acts as a catalyst on the mind provoking wholly new interpretations which, in however small way affect the individual. […]. Ultimately, we are transformed by what we experience, and the quality of the work transferred, even if indirectly, into organisational states of the mind“ (Jencks 1975: 26).

Der deutsche Philosoph Wolfgang Welsch, der das Verständnis postmodernen Denkens in Deutschland mitgeprägt hat, spricht in diesem Zusammenhang auch von „Mehrfachkodierung“ (Welsch 2002a: 325). Als theatral gilt in besonderem Maße die in den Jahren 1975–1979 von Moore in New Orleans erbaute Piazza d´Italia, auf die sich auch Jencks bezieht. Elemente der Piazza können hierbei als szenografische Simulationen klassischer und traditioneller Modelle gesehen werden. Diese Vorgehensweise bezeichnet Charles Jencks als radikalen Eklektizismus (Jencks 1988: 92) und Frampton als eine Reduktion der architektonischen Konstruktion auf eine bloße Parodie (vgl. Frampton 1995: 247).

Der Architekt Charles Willard Moore, von dem in Berlin ein Wohnanlage und die Humboldt-Bibliothek am Tegeler Hafen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) stammen, beschreibt hingegen den Entwurfsprozess eher lapidar: „Es war ein bisschen Geld übrig, deshalb dachten wir, wir könnten vorn einen Tempel hinknallen, um zu zeigen, dass unsere Piazza dahinter liegt. Es gab auch noch genügend Geld für einen Campanile neben dem Tempel, um unsere Existenz zu demonstrieren und stärkere Muster mit den Vertikalen der Wolkenkratzer dahinter zu schaffen. Eines Tages werden ringsumher Läden sein, wie am Ghirardelli Square, aber im Augenblick steht er ganz für sich da, ein bisschen einsam.“ (Frampton 1995: 247)

Dieser unverhohlen zynisch anmutende Einblick in die Entstehung der Piazza d`Italia lässt mehr den Entwurf einer Mall in Las Vegas vermuten als die Gestaltung eines öffentlichen Platzes in einer amerikanischen Stadt. Entscheidend aber ist, dass hier ganz deutlich eine Bühne als Insel gebaut wurde, die fast beziehungslos zur Stadtumgebung steht. Die Zitate der Klassik in der dorischen, toskanischen, ionischen und korinthischen Säulenordnung zeigen in ihrer populistischen Beliebigkeit diese „Mehrfachkodierung“ (Welsch 2002a: 325) und sind damit weit entfernt von einer ernsthaften szenografischen Rauminszenierung. (…) Die Rolle des Architekten besteht darin, in den von Immobilienentwicklern arrangierten und festgeschnürten Paketen aus Thema und Nutzungsflächen des Gebäudes, eine möglichst „verführerische Umhüllung“ zu entwerfen. Der Architekt des Sony Centers in Berlin Helmut Jahn hat offen bekannt, dass er seine Aufgabe so definiert: „Hochhäuser sind auf das Schweigen ihrer voll verglasten, reflektierenden Hüllen reduziert oder mit pseudohistorischem Pomp aufgeputzt“. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob sich dieser „entmaterialisierte Historismus“ auf wirklichen Stein beruft – der eine entsprechend stabile Unterkonstruktion aus Stahl benötigt – oder eine Curtain Wall aus Glas und Stahl ist. Es ist auch nicht entscheidend, ob es sich um eine

ornamental bemalte beziehungsweise geprintete oder mediale Fassade handelt. Sie alle sind populistische Versionen von Venturis dekoriertem Schuppen.

„In allen Fällen spielen szenographische und nicht tektonische Elemente eine Hauptrolle, so dass nicht nur eine Diskrepanz zwischen Inhalt und äußerer Form entsteht, sondern auch die Form selbst ihren konstruktiven Ursprung verleugnet“ (Frampton 1995: 257). Eine Vermischung lokaler und klassischer Zitate ist die Folge. (…) „With information architecture and skin architecture […]. Architecture is in essence about formulating and assembling a version of information and its flows“. (Koolhaas 2007: 345). Für Rem Kohlhaas wird Architektur zum Informationsfluss und zur Narration. Daraus leitet sich ein zunehmend szenografischer Charakter zeitgenössischer Architektur ab, denn die Bauwerke dienen als Hintergründe für Erzählungen. Die Reduzierung auf die Oberfläche und das Fassadenbild sind auch Konsequenzen der Rekonstruktionen (Falser 2011: 92), wie der Kunsthistoriker und Architekt Michael Falser in seiner Streitschrift für eine neue Aufgabenstellung der Denkmalpflege richtig beschreibt Aber nicht nur Rekonstruktionen reduzieren das Authentische auf Fassaden, auch neue Bauvorhaben rekursieren auf Geschichte(n).

Überträgt man Benjamins Überlegungen vom „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (Benjamin 1977) auf die heutige Vervielfältigung von Fassaden, kann auch in diesem Zusammenhang von einem Verlust der Aura ausgegangen werden. Reduziert auf das äußere Erscheinungsbild existieren sie wie die „Kulturindustrie […] die gleichsam parasitär von der außerkünstlerischen Technik materieller Güterherstellung, ohne die Verpflichtung zu achten, die deren Sachlichkeit für die innerkünstlerische Gestalt bedeutet“ (Adorno 2011: 103).

Frampton, Kenneth (1995 [1980]) Architektur der Moderne. Eine kritische Baugeschichte. Stuttgart: DVA.

Jencks, Charles (1988 [1980]) Die Sprache der postmodernen Architektur. In: Wolfgang Welsch (Hg.) Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim: VCH. S. 85–98.

Koolhaas, Rem (2007) Navigating the Local, Interview mit Sang Lee. In: Baumeister, Ruth und Lee, Sang (Hg.) The Domestic and the Foreign in Architecture. Rotterdam: 010. S. 340–350.

Munker, Hans (2004) Fassaden. In: Gesellschaft Bautechnik et al. (Hg.) Innovative Fassaden II. Wechselwirkung Mensch – Fassade. Fachtagung, 18.–19. März 2004, Baden-Baden. Düsseldorf: VDI Verlag. S. 8–16.

Semper, Gottfried (1879 [1860 Band I]) Das Prinzip der Bekleidung in der Baukunst. In: Der Stil in den Technischen und Tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. 2 Bände, München: Bruckmann.

Venturi, Robert /Scott Brown, Denise / Izenour, Steven (1972) Learning from Las Vegas. Cambridge: MIT Press.